この記事の目次

大幅なスペックアップ

前作のDJI Zenmuse L2と比較し、DJI Zenmuse L3のスペックは大幅にアップされたものとなりました。特に変更点の大きい、注目すべきスペックを表1に掲載します。

| 項目 | DJI Zenmuse L3 | DJI Zenmuse L2 |

| パルス周波数 | 100~2000kHz | 240kHz |

| FOV | 80°×80°※2パターン有 80°×3° | 70°×75° 70°×3° |

| ビーム発散角 | 0.25mrad×0.25mrad+初期値10mm | 0.4mrad×1.2mrad |

| リターン数 | 1,2,4,8,16 | 1,2,3,4,5 |

| IMU | 方位精度:0.02°(1σ) 姿勢精度:0.01°(1σ) | 方位精度:0.05°(1σ) 姿勢精度:0.025°(1σ) |

| カメラ解像度 | 100MP×2台 | 20MP |

まず一番大きな注目点は、パルス周波数(レーザ照射数)が、前作のDJI Zenmuse L2と比較し約10倍となったこと。2000kHzの性能を活かすためには飛行高度50m以下の飛行と限られた飛行ではあるものの、飛行高度100m程度の計測において、(2000kHzの最大性能は利用できないものの)十分ともいえる1000kHz相当のレーザ照射数を確保できるようになった点は大変素晴らしいと言えます。

そして、次に注目すべき点は、ビーム発散角だと考えます。前作のDJI Zenmuse L2では0.4mrad×1.2mradの楕円形だったため、構造物のエッジ面を綺麗に表現したい際には、飛行方向に十分注意させることが必要でした。今回のDJI Zenmuse L3では、0.25mrad+初期値10mmの真円になったことで、飛行方法によるエッジ面の抽出の表現は容易になったことと、何よりビーム発散角が細くなったことにより、地表面へのレーザ到達率があがった点や、電線などの細い形状の対象物の取得もより多くなった点も素晴らしい。

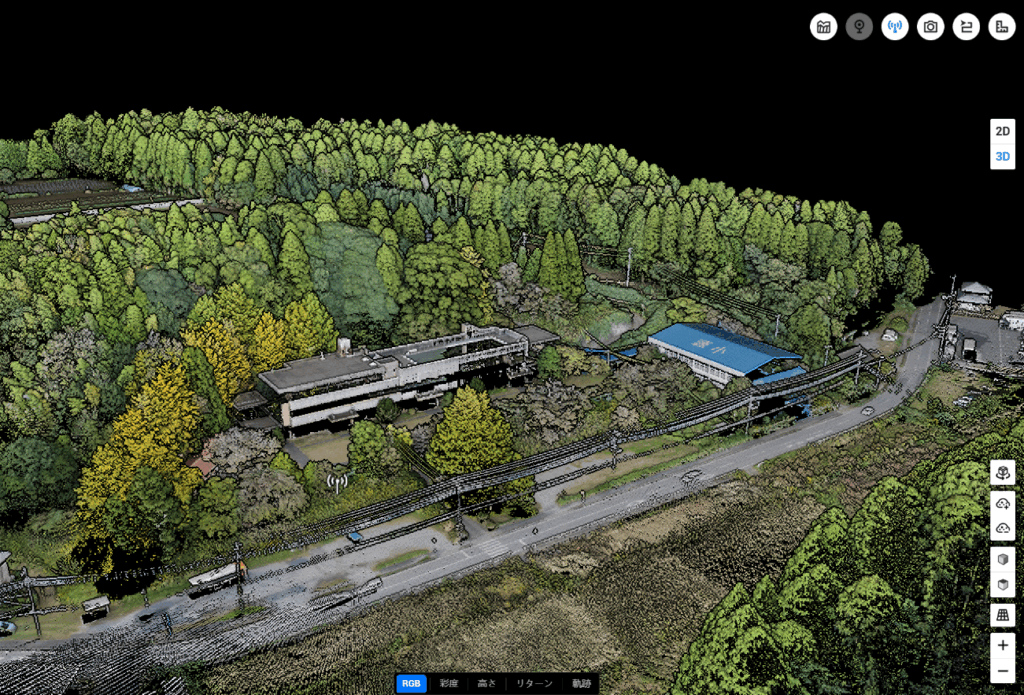

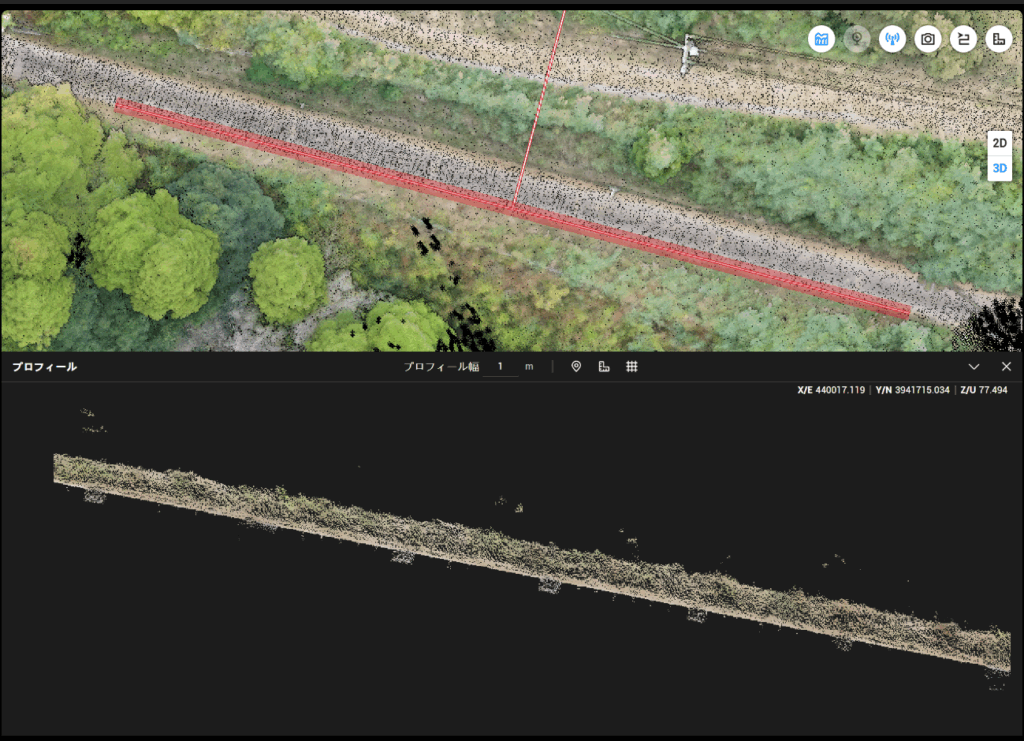

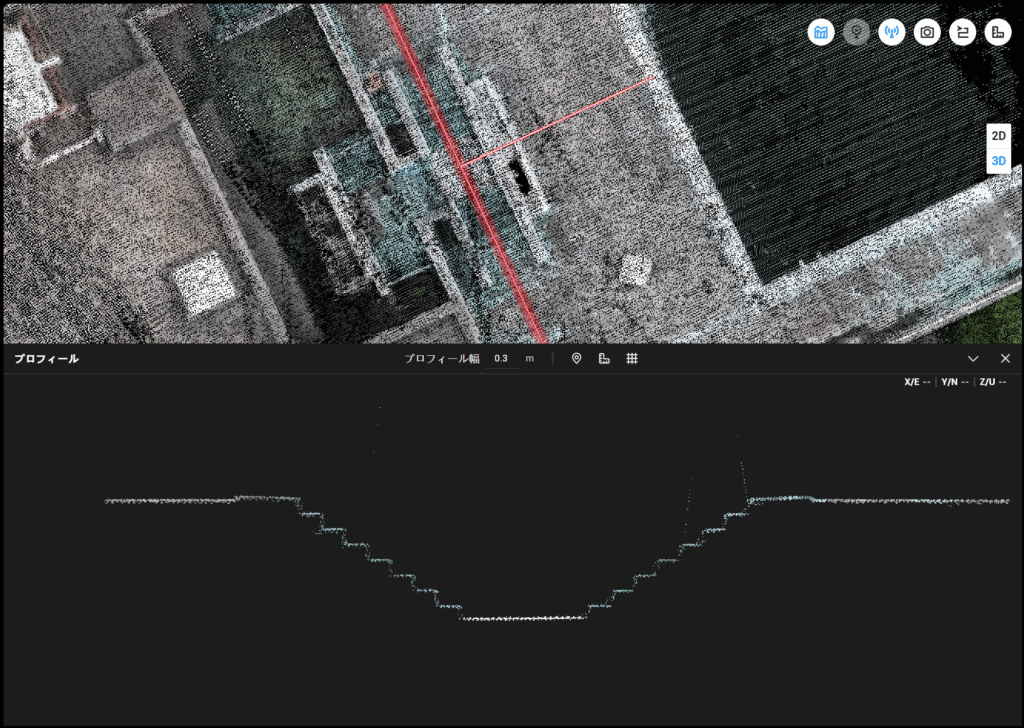

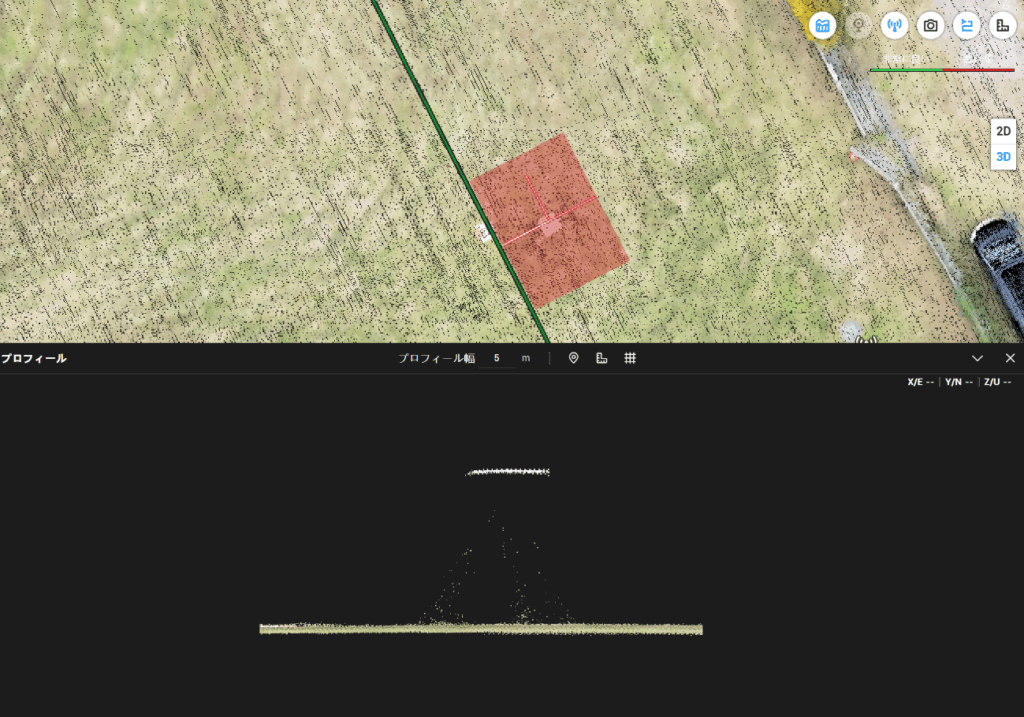

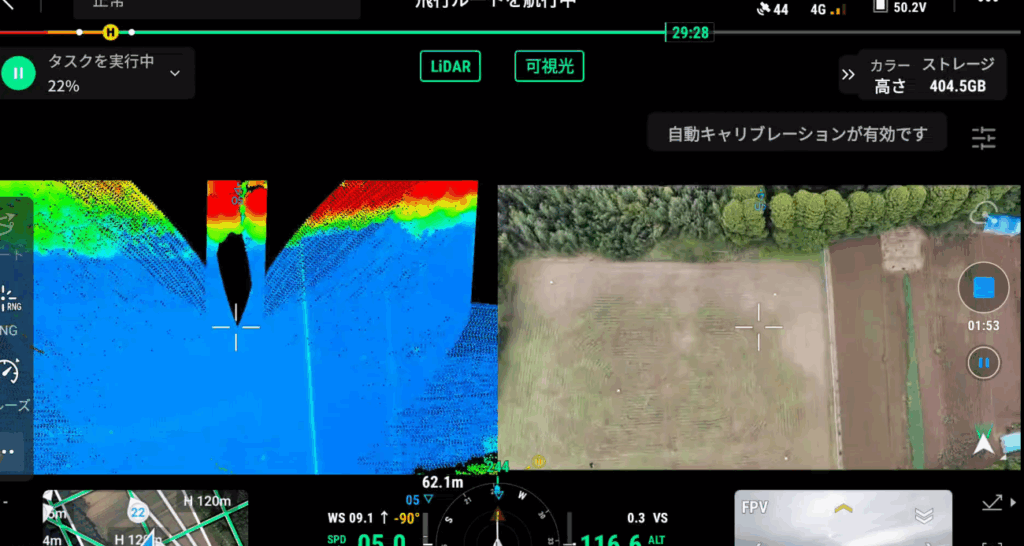

形状を綺麗に再現している点群を、下記写真に示します。

当写真(写真1~写真4)の計測諸元は、飛行高度120m(DJI PILOT2によるエリアマッピングにて、飛行側線幅約42mのシングルグリッド)、飛行速度5m/s、パルス周波数1000kHz、リターン数4、直線モード(反復)。

計測エリア外の電線や電柱の表示も綺麗です。(道路上空の飛行はせず、電線よりも奥側のみを飛行)

グレーチングの部分をレーザが通過し、側溝底面の点群が取得されていることが分かります。

DJI Zenmuse L2では再現が苦手であった飛行方向から取得された点群。階段のエッジ面が綺麗に再現されています。

地上高1.3mに設置した対空標識も綺麗に再現されています。

これらの結果より、今回発表されたDJI Zenmuse L3はキャッチコピーにもある通り「彼方まで見通す、その精度」を忠実に表現していると実感しました。

スペックだけでは語れない魅力

ここまではスペックに注目し、再現性の高さについて記載しました。以降はリリースに先立ち、誰よりも早く実機に触れられたことに感謝をしつつ、前作までのユーザの皆様が「この改善点、良いね」と思えるような、スペックには記載されていない改善点をご紹介していきます。

1. 脱落防止に配慮された強化ジンバル

今回のDJI Zenmuse L3から、U字型の脱落防止に配慮された強化ジンバルを採用。脱落防止だけではなく、取り付けも前作よりも容易になっています。

純正のDJI Matrice 400のジンバルよりも約3センチ前方と上方にSkyportの取り付け口が変更されました。これにより、土木現場などでの離着陸時、地面とのクリアランスが確保されたため安心度が増したと考えられます。

※勿論、ランディングパッドの利用を弊社では推奨しております。

2. 星形モード!

今回より点群取得方法に「星形モード」が追加されました。「星形モードとは何?」と思われる方も多いと思いますが、米の字で点群を取得するモードのことです。

これまでのDJI Zenmuse L1やDJI Zenmuse L2の計測方法は、重複/非重複、反復/非反復、繰り返し有/繰り返し無、直線/円形、などと表現されてきました。この2つの計測方法のうち、後者の円形スキャンモード部分の丁度8方向のみを結果として出力するモードのようです。実際に今回「星形モード」での点群を取得しましたが、まだ私は、正直使い道がよく分かっておりません。少ない点密度で効率良く多方向からの点群を取得したいときに使うモードだとは推定しております。

ただし、この「星形モード」がもしかしたら今後の主流の計測方法になるかも?という淡い期待を寄せつつ、2つ目の魅力として記載しました。

3. 持ち運びの容易さ、DJI Matrice 400の箱にも勿論入ります

DJI Matrice 400の機体ケースへの格納も勿論可能。現在は多くの皆様がおそらく、センサーはセンサーのケースに入れて持ち運びされることと思います。実際、私もそうです。しかしながら、持ち運びや車での運搬などを考慮した際に、やはり機体ケースに入るという可搬性の高さは、いざというときに役立ちます。

まとめ

2025年11月4日リリースされた「DJI Zenmuse L3」は、間違いなく、これからの測量業務に大幅な効率化をもたらす製品と言えます。そして、測量業務のみならず、構造物の三次元モデル生成や、点検などの業務にももっと活用されていくと想定されます。

弊社では「DJI Zenmuse L3」の活用を推進していきます。その一環として今回、すでにドローンレーザーで公共測量を行う皆様からすでにご好評いただいております、地形追従飛行計画作成サービス「FLIGHTS PLAN」と成果品作成Webサービス「FLIGHTS DOCS for UAV」を、「DJI Zenmuse L3」を含むDJI社製レーザーシステムに対応させました。これにより、ドローンレーザーによるデータ取得だけでなく、その前後の作業の効率化までを包括的にサポートいたします。

また、本製品の発売を記念し、無料の製品紹介ウェビナーを企画いたしました。以下よりご参加お申込みを受け付けておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。